旧耐震基準マンションにおける耐震改修工事の考え方

竣工から時間が経過したいわゆる「高経年マンション」においては、構造上の課題が発生してきます。

住み続けている間にマンションの全体を支えている躯体部分の劣化により、大きな地震が来た場合に深刻な状態になるかもしれません。

そのような未来に備えて、耐震改修という概念が今後ますます重要になってきます。

今回は地震に耐えるための工事として、ハード面における耐震改修工事とその工法や、ソフト面における対応課題について見ていきたいと思います。

高経年マンションと耐震改修工事の必要性

具体的に耐震改修工事の内容を見ていく前に、マンションの現状として築年数の推移や、耐震改修工事のとはどういうものかを見ていきます。

高経年マンションの推移

高経年マンションの中でも、特に旧耐震基準と言われる、昭和56年5月31日までの間に建築確認を実施して建てられたマンションは、それ以降に建築確認により建てられた新耐震基準に比べ、耐震上の課題が考えられます。

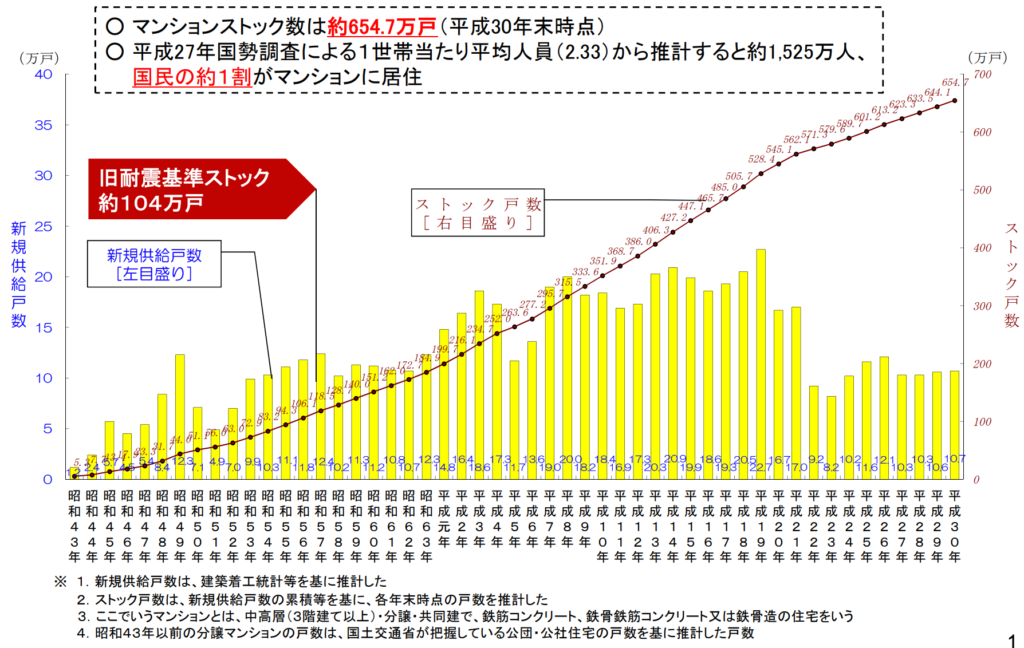

適切なデータがないため、やや古いデータとなりますが、国土交通省による資料『マンション政策の現状と課題[ 』によると、平成30年末時点での、マンションストック数は654.7万戸となり、そのうち、約104万戸が旧耐震基準によるものだという調査結果があります。

約4年近く前のデータになるため、その間旧耐震のマンションは建て替えや取り壊し等で減少している可能性もありますが、それでもまだ比較的多数のマンションがストックとして存在していると考えられます。

耐震改修工事とは

耐震改修工事とはどのような工事をいうのでしょうか。

建物を建てた時点では建築基準法に適合していても、法改正により建物自体が建築基準法に適合しなくなってくる、いわゆる「既存不適格」な部分が発生します。

また、耐震改修促進法という法律によって、旧耐震基準により建築された大規模な建築物について、耐震診断が義務付けられています。

診断結果により、改修が必要と判断された部分については、改修を行うよう務めることが義務付けられています。

結果によって改修すべき箇所が耐震改修工事に該当します。

マンションに住み続けるか建て替えるか?

耐震改修工事を実施することで、マンションを延命させる、すなわち区分所有者が住み続けるという選択肢ですが、耐震改修工事を実施せず、劣化したらそのまま取り壊すという選択肢もあります。

いわゆるマンションの建て替えという考え方ですが、経済的な問題による区分所有者間の合意形成が非常に難しいため、経済的問題がクリアされない以上、建て替えは難しい選択肢となります。

そのため、耐震改修工事を行うことにより、長く住み続けるという前提で考えることが望ましいと言えます。

地震に備える改修工事の工法

具体的に地震に備える改修工事にはどのような工法が存在するのでしょうか。

改修工法には、耐震、免震、制震の各工法がありますので、それぞれについて確認していきたいと思います。

耐震補強

最も一般的な地震の揺れに耐えることに焦点を置いた補強となり、多くの建物に採用される工法となります。

前述した、旧耐震基準によるマンションは、こちらの耐震補強が一般的です。

マンションの壁面を支えるバットレス工法や、炭素繊維シートによる柱や耐力壁のコンクリート補強のような工法があります。

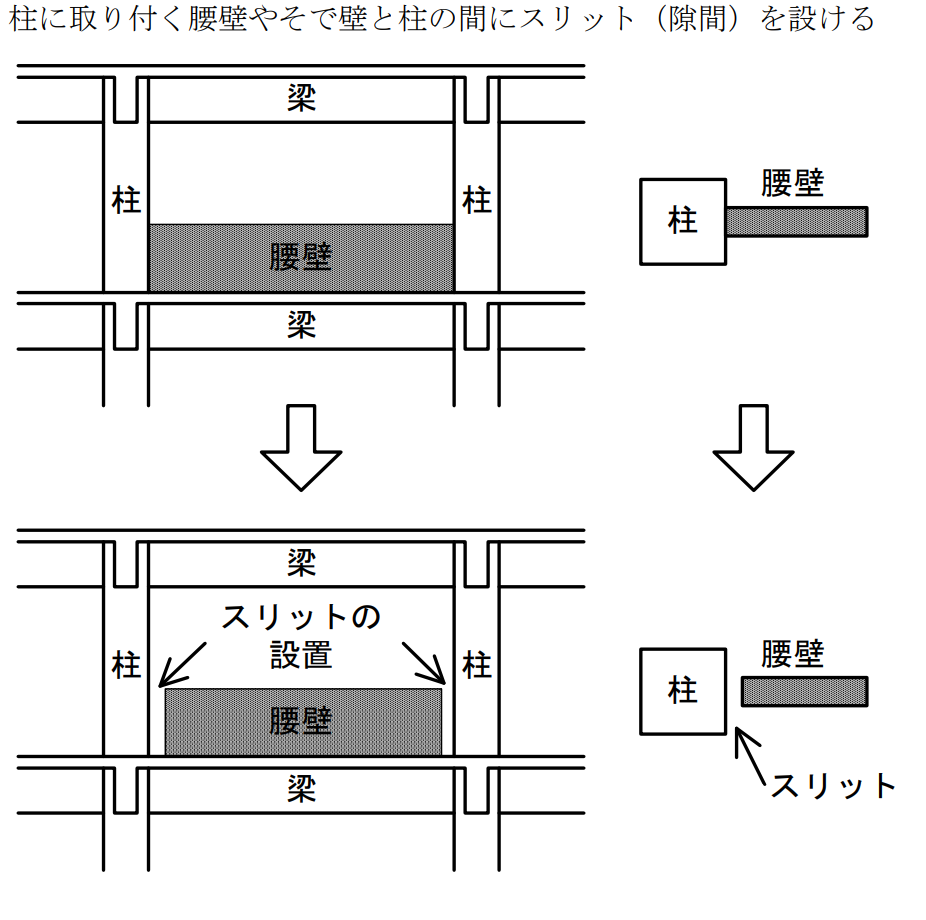

さらに柱や梁に力が掛かり過ぎないようにするために耐震スリットを入れたり、ブレース(すじかい)を追加で入れることで強度を上げることもできます。

この工事は、メリットとして後述する他の2つよりもコストが比較的安く、建物の倒壊を防ぐことができます。

半面、耐えることに重点を置くため、倒壊を防ぐことが出来る一方で内部の躯体に力が掛かり損傷が大きくなることや、地震の揺れが室内に伝わりやすい等のデメリットが考えられます。

また、損傷が大きくなるため地震後の修復費用も比較的掛かることも想定しておかなければなりません。

免震補強

免震とはその名の通り「地震(の揺れ)を免れる」ことから、揺れを建物の内部に伝えない工法となります。

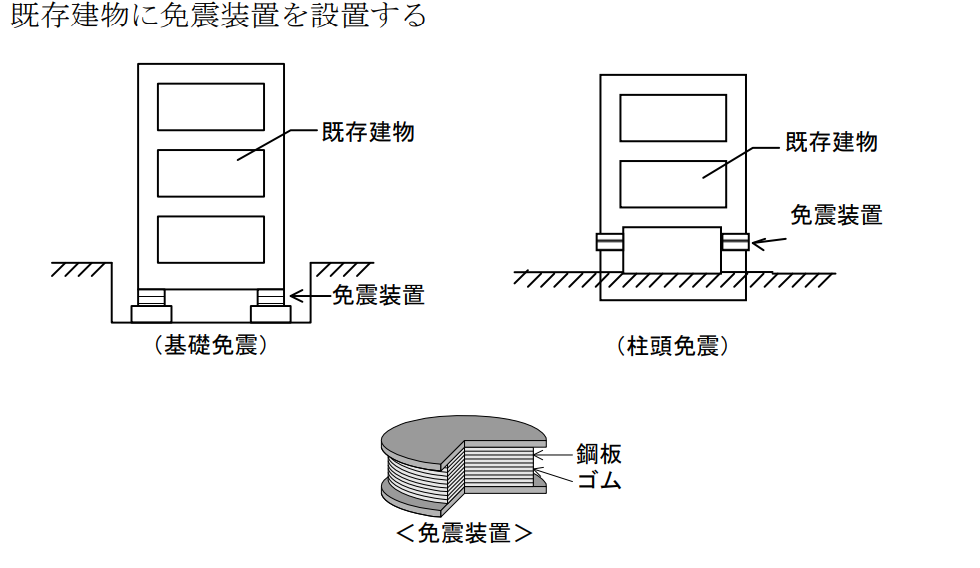

建物の基礎の部分に免震装置を設置する基礎免震や、柱の間に免震装置を設置する柱頭免震のような工法があります。

メリットとしては、揺れを感じないため3つの工法の中では比較的優れた工法であるといえます。

デメリットとしては、免震装置を付けることで建物自体がベースの部分で揺れるため、周辺に空間が必要なことや、コストが掛かる、免震装置の交換等定期的なメンテナンス費用が掛かることなどが挙げられます。

また高層マンション向きであり、低層マンションには難しいため、比較的低層が多い高経年マンションには向かない工法であるとも言えます。

制震補強

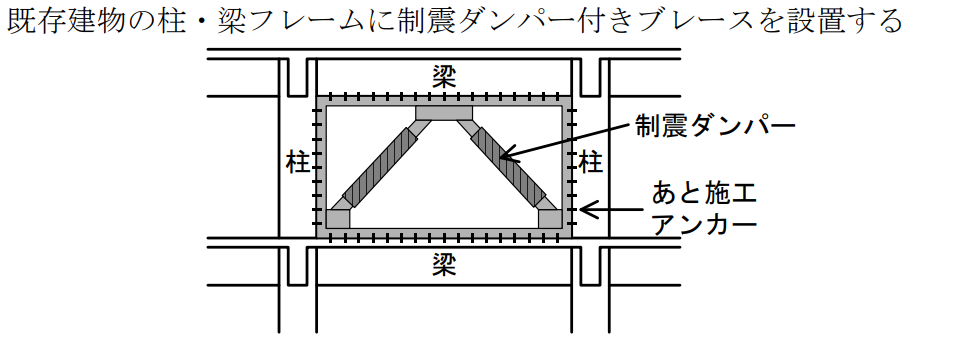

最後に制震ですが、こちらは揺れを吸収するための制震ダンパーを内壁と外壁の間に設置します。

制震装置は特殊なゴムで出来ており、揺れを吸収する仕様となっています。

メリットとしては、耐震工法に比べ内部の損傷が少なく、免震工法に比べ、工期が短くコストが安い点が挙げられます。また頻発する地震の揺れにも強く、地震後の修復費用も比較的安く済みます。

デメリットとしては、耐震工法より費用が掛かることや、地震に揺れやすい中高層向きのため、低層には向かない点が挙げられます。

耐震改修工事とともに確認しておきたいこと

継続的に長年住み続けるためには、これまで記載したような地震に対するハード面での備えだけではなく、管理組合活動を中心としたソフト面での充実も非常に重要になってきています。

大地震への備え

まずは何といっても将来的に想定されている大地震への備えについてです。

新耐震基準を満たしたマンションは、震度5強程度の中規模地震では「建物は軽いひび割れ程度で大きく損傷しないレベル」、震度6〜7においても「建物の損傷はほとんどなく倒壊はない」とされています。

大地震によって建物の損壊は免れたとしても、生活インフラは多大なる混乱を招く可能性は大いにあり得ますので、備蓄品や簡易トイレ等の災害への備えがマンションの管理組合単位でも非常に重要であると言えます。

ソフト面の充実

とりわけ旧耐震基準のマンションは、耐震改修を行う必要はあるものの、ソフト面での充実が必要となります。

具体的に挙げられるのが、防災マニュアルや防災訓練と、常日頃からのマンション内でのコミュニティの形成です。

防災マニュアルには、まずは大地震が起こった時にどうすればいいのかという基礎的な事から、一旦揺れがおさまった際の緊急避難場所、更に消火器や消火栓の使用方法など、防災対策が充実しているものでなければなりません。

また、高経年化マンションは高齢化も進んでおり、加えて一人暮らしの高齢の方も増えてきているので、日頃からの安否確認などのコミュニティ形成も不可欠であると言えます。

管理組合と自治会、地域との連携

大規模マンションでは、マンション内に自治会が存在している場合も多くあります。

管理組合への加入はマンション区分所有者にとっての義務ですが、自治会への加入は基本的には任意です。

ただし、地震等の災害が発生した場合は、双方の機能は有期的に連携して活動しなければなりません。

今後のマンション管理の評価制度の中にも、自治体によってはマンションの自治会が機能していることも評価対象になってくる所もありますので、地域社会含め、平時より協力して連携していくことが望まれます。

まとめ

とりわけ旧耐震基準で建設された高経年マンションに対する耐震改修が、引き続き重要視されてくるので、今回はこのテーマを取り上げました。

国や自治体の補助金を有効活用することで、管理組合の負担を減らすことも可能です。

特に昭和56年5月以前に建てられた、旧耐震基準のマンションにお住まいの管理組合様においては、現状の耐震状況について確認して頂ければと思ってます。