管理組合にはメリット?大規模修繕の工事周期が長期化傾向する理由とは?

大規模修繕工事の工事周期が徐々に長期化傾向にあります。

長期修繕計画において、かつては12年の修繕周期で大規模修繕を試算する事が一般的でしたが、それが今では15年、さらにそれ以上の年月で計画するところも出てきています。

管理組合にとっても、次回の大規模修繕工事までの間が長ければ長くなるほど修繕積立金を積み立てることが出来る一方で、マンションの劣化も進むという相反する事態になりますが、それでも長期化してきている傾向にあります。

今回はその理由を確認してみたいと思います。

長期修繕計画ガイドライン改訂の要因

まずは、大規模修繕工事周期の長期化傾向の背景として、令和3年9月に国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン(以下、こちらを「ガイドライン」と記載)」ならびに、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の見直しがあります。

更にその前提として、マンション管理適正化法ならびにマンション建替え等円滑化法の改正による動きがあります。

マンションを巡る政策に係る新たな動きとともに、社会情勢の変化や、設備や工法等の技術革新状況を反映したものとなっています。

中でも今回取り上げる大規模修繕工事の周期の長期化に影響する記載がなされていますので、具体的に見て行きます。

長期修繕計画の計画期間の見直し

既に何度か弊社のコラムでは取り上げていますが、長期修繕計画の計画期間として従来は、新築マンションは新築時に30年以上、そして既存マンションは25年以上の長期修繕計画の作成が望ましいとされていました。

それが今回のガイドラインの見直しにより、新築、既存マンション共に30年以上に変更され、さらに2回の大規模修繕工事を含む期間以上のものを作成することが望まれています。

30年間のうち、大規模修繕後の15年目と30年目の2回を計画に織り込むとするならば、これまでの12年程度の周期から考えて1回目で3年、2回目で6年程度伸びる計算となります。

ガイドラインに沿ってそのような計画を立案することとなると、自然と大規模修繕工事の周期も伸ばせることが考えられます。

大規模修繕工事の修繕周期の目安の見直し

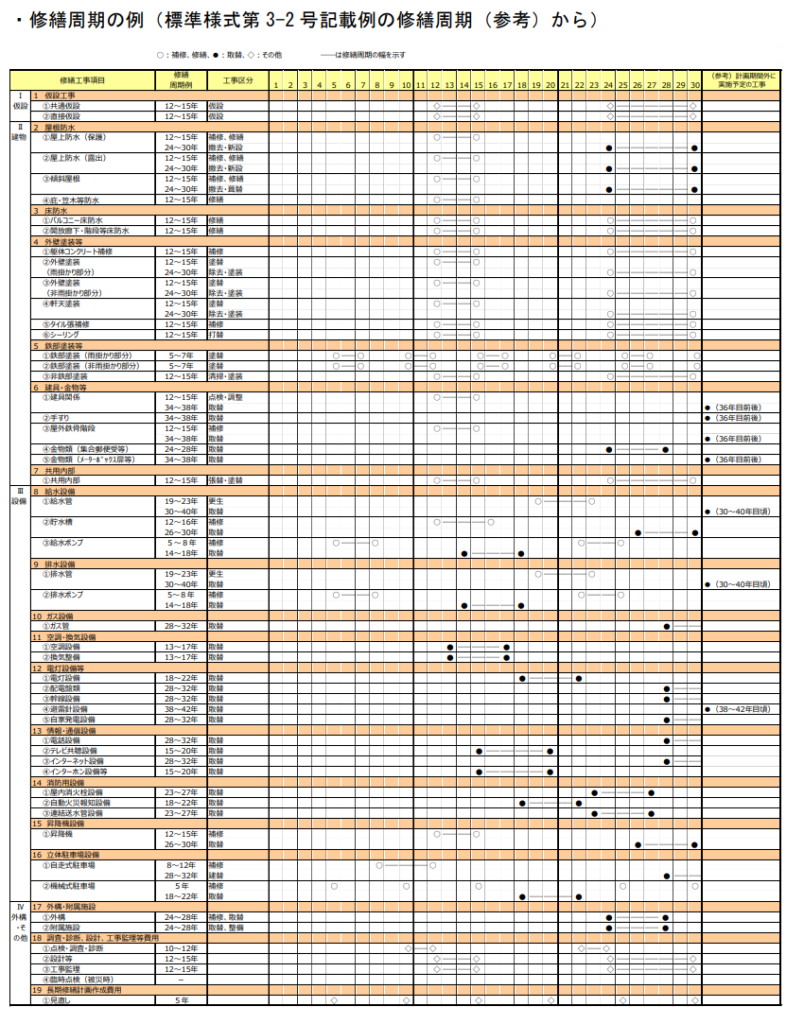

今回の修繕周期の長期化に大きく影響することになる具体的な箇所かとして、各修繕工事項目における、修繕周期の例がこれまでは修繕周期として年月が固定されていたのが、一定幅を持たせていることが挙げられます。

例えば、ガイドライン標準様式第 3-2号の項目にある修繕工事項目として、屋上防水(保護)を例に挙げてみます。

この項目における、補修・修繕の周期は改訂前の修繕周期例としては、12年とされておりましたが、今回の改訂において、12年~15年と3年間の幅を持たせる記載となりました。

同様に、当該項目の撤去・新設の周期は改訂前が24年とされていたものが、今回の改訂では24~30年と幅を持たせています。

このように、すべての修繕工事項目において幅を持たせており、劣化度合いによっては最大値を用いることで各項目の修繕周期を延ばすことも普通に考えられます。

長期化の直接的な要因

ガイドラインが改訂されたことで、国としても長期化を認めることになって来ていると考えられますが、一方で、既に先行してマンションの大規模修繕工事の期間ともギャップが出てきていたことも考えられます。

旧ガイドラインに沿って無理に12年周期で大規模修繕をやらなくても、まだ劣化の個所が少なかったり、または修繕積立金が十分ではなく今やってしまうと大規模修繕が中途半端に終わってしまい逆に無駄が発生するなども考えられるのではないでしょうか。

国が定めるガイドラインの長期化とは別に、長期化傾向として挙げられる要因を見て行きます。

技術革新による材質の変化

各劣化箇所における修繕をするに当たって、該当個所における素材や材質の技術的な向上が挙げられます。

屋上防水を実施する場合でも、シート防水用素材や、アスファルト防水用の素材等、それぞれにおいて素材の品種改良がなされており、経年劣化をより引き延ばす性能になっていることも挙げられます。

更に雨掛かり部分の鉄部塗装も長持ちする傾向にありますし、給排水管も更生工事により、取替えまでの延命化が図られる傾向になっています。

とりわけ近年の新築マンションにおいては、ステンレス管やプラスティック管といった、腐食しにくい材料が使われており、更生工事が不要となっているケースも出ています。

これらはほんの一例ではありますが、マンション全体を見ていくと、このような技術革新による材料や素材の改良の進行により、修繕先送りによる延命化が図れていることも大きな要因です。

修繕工法の進歩

改訂ガイドラインのコメントにもありますが、築古のマンションは省エネ性能が低い水準にとどまっているものが多く存在していることから、大規模修繕工事の機会をとらえて、マンションの省エネ性能を向上させる改修工事を合わせて行われることが多くなって来ています。

この省エネ性能向上の修繕工事 は、SDGsの観点としての脱炭素社会の実現や、区分所有者の光熱費負担低減の観点等による社会的な要請も高まって来ており、国の補助金が活用できる制度も充実してきています。

そのため、通常の原状回復を行う大規模修繕工事に加えて、更なる価値の向上の観点からもこれらを踏まえてまとめて改修を行うこともあり得るでしょう。結果的に修繕積立金を充実させる必要があり、先に延ばすことで適切な時期を検討する傾向も考えられます。

修繕積立金が適切に積み立てられていない

こちらも改訂ガイドラインからのコメントになりますが、計画修繕工事の実施には多額の費用を要することとなります。

計画修繕工事の実施時にその工事に必要な費用を一度に徴収すると、区分所有者の負担能力を超えて必要な費用が徴収できず、計画修繕工事を実施できなくなることも想定されます。

このような事態を避けるためには、必要な費用を修繕積立金としてあらかじめ積み立てておくことが必要ですが、工事に必要な費用が十分でない場合は、時期を延ばすことで適切な修繕積立金に持っていくことも考えられます。

このケースは時期を延ばさざるを得ないとも言えるため、本来の長期化傾向の本質的な要因ではありませんが、高経年マンションになればなるほど、区分所有者の高齢化が進展しており、修繕積立金の値上げも安易に出来ないことから、やむを得ない事象であるとも言えます。

まとめ

大規模修繕工事の周期長期化の要因について見てきましたが、技術革新による影響や社会的要請、更に高経年マンションの区分所有者の高齢化による影響等もあり、必要に迫られて今回のガイドライン改訂に至ったとも考えられます。

ガイドラインに従って検討することで、これまで一般的であった12年程度の周期から、それ以上の修繕周期になっていくと想定されます。

しかしながら、計画的に長期修繕計画を立案し、そして見直しを行い、修繕積立金を適切に積み立てていくことについては、修繕周期の長期化に関係なく実施していく必要があります。